Für Sie gelesen: Ärztinnen, die Geschichte schrieben

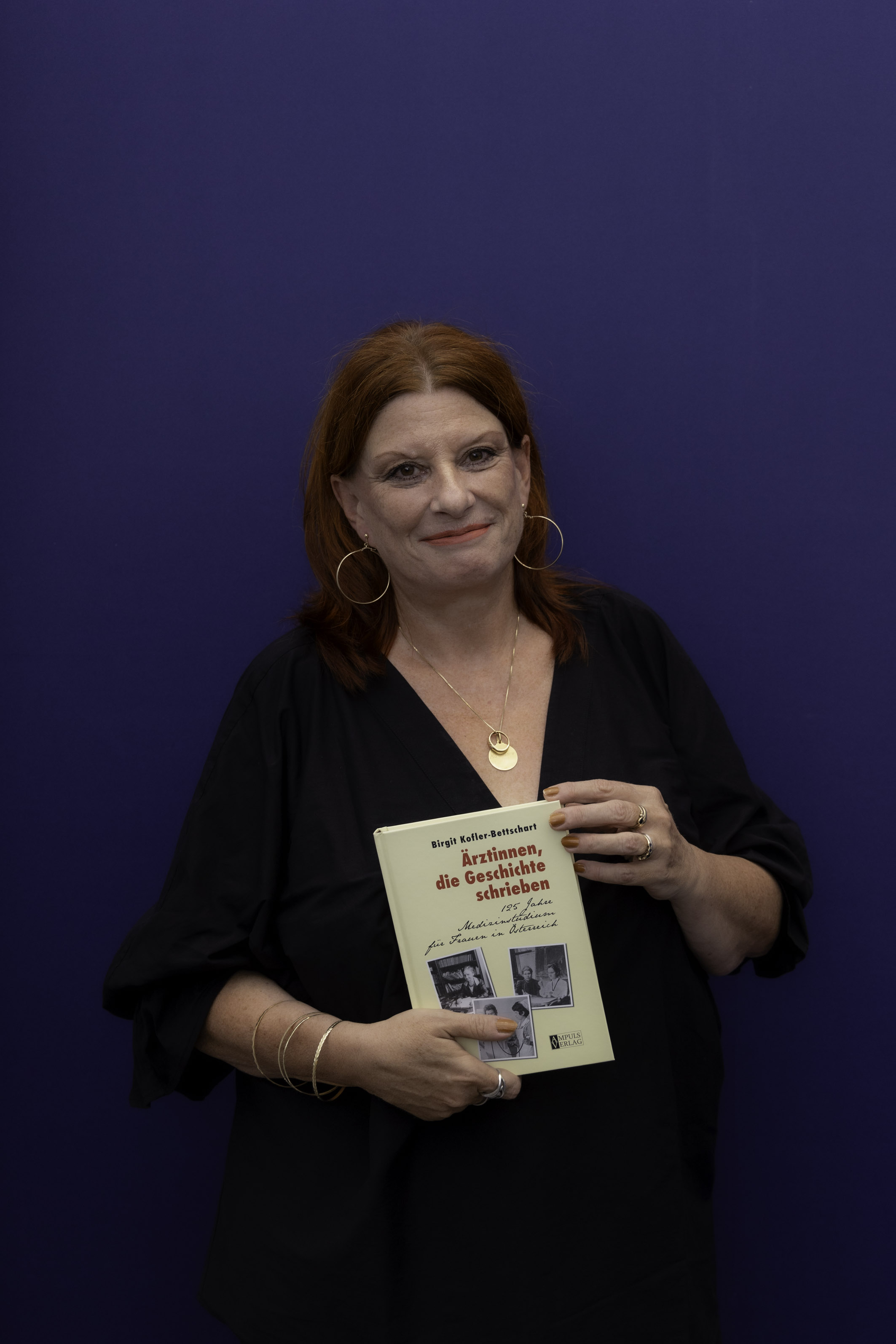

In Ihrem aktuellen Buch erzählt INGO-Chefredakteurin Birgit Kofler-Bettschart die Geschichte der Frauen in der Medizin, die vor 125 Jahren erstmals in Österreich zum Studium zugelassen wurden.

Text: Birgit Weilguni

Ab den 1870-er Jahren wird die Frage der Zulassung von Frauen zum Medizinstudium und zum ärztlichen Beruf immer intensiver diskutiert. In anderen Ländern wie etwa der Schweiz, England, Belgien oder Deutschland ist es Frauen schon erlaubt zu studieren, Österreich hinkt nach. 1889 hält Rosa Kerschbaumer-Putjata, in der Schweiz ausgebildete Ärztin, eine bemerkenswerte Rede vor dem Verein für erweiterte Frauenbildung. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann eine Augenklinik gegründet, darf ihm aber offiziell lediglich assistieren. Insbesondere die mangelhafte medizinische Betreuung von Frauen, die sich einem Mann nicht anvertrauen wollen, beschäftigt sie. „Gebt uns den Raum, das Ziel werden wir uns setzen“, plädiert Kerschbaumer an das Publikum. Sie wird aufgrund eines Gnadengesuchs an Kaiser Franz Joseph 1890 tatsächlich als erste Ärztin der Habsburgermonarchie zugelassen.

Mit Geschichten wie dieser zeigt die Autorin, Journalistin und Bloggerin Dr.in Birgit Kofler-Bettschart eindringlich auf, gegen welche Widerstände ambitionierte Frauen vor gerade einmal etwas mehr als einem Jahrhundert zu kämpfen hatten – und wie sie dennoch einen unschätzbaren Beitrag zum medizinischen Fortschritt leisteten. Der Leiter der I. Chirurgischen Klinik im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, Eduard Albert, ereifert sich 1895 in einem Pamphlet: „Alles, was Menschenhände geschaffen, ist Männerwerk.“ An die studierwilligen Frauen gerichtet, sagt er: „Gott schütze jeden vor dieser Unheilsarmee!“ Damit löst er jedoch „einen Sturm der Entrüstung aus und verstärkt die Debatte nur noch mehr“, erzählt Kofler-Bettschart. Pseudo-Argumente wie eine kleinere Hirnmasse, weniger Leistungsfähigkeit, „Gefühlswallungen“, Menstruation, Klimakterium oder natürlich Schwangerschaften und Kindererziehung von und durch Frauen werden ins Feld geführt. Doch die Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhalten.

Zwei Schritte vor, einer zurück

Das Jahr 1900 markiert schließlich einen Wendepunkt in der Medizingeschichte: Erstmals dürfen Frauen in Österreich Medizin studieren. „Die ersten Studentinnen- und Ärztinnengenerationen kämpfen mit Vorurteilen und weiteren Hürden“, so Kofler-Bettschart. Teils haarsträubende Hindernisse werden Frauen in den Weg gelegt. „Der Weg der ersten Medizinerinnen zeigt lange Zeit dasselbe Muster: zwei Schritte vor, einer zurück“, fasst die Autorin zusammen. Er ist alles andere als geradlinig, denn „erst dürfen sie endlich studieren, aber nicht arbeiten, dann dürfen sie arbeiten, aber sich nicht habilitieren“ – es ist ein ständiges Ringen um Zugeständnisse. Aber jene „Frauen, die es durchgefochten haben, gelten bis heute zurecht als wichtige Pionierinnen“, so die Autorin.

Gabriele Possanner von Ehrenthal wird das erste weibliche Mitglied der Wiener Ärztekammer, zahlt Mitgliedsbeiträge, darf aber nicht wählen. Erst das Höchstgericht gibt ihr 1901 recht und stellt Frauen und Männer in der Kammer gleich. Der Erste Weltkrieg gilt als „Türöffner“ für Ärztinnen – mit Rücksicht auf den großen Ärztemangel. Doch: „Kaum schweigen die Waffen, kaum kommen die überlebenden Ärzte von der Front zurück, haben die Ärztinnen auch schon wieder ihre Schuldigkeit getan – und müssen gehen“, so Kofler-Bettschart.

Vieles wurde in 125 Jahren erreicht–und es gibt noch immer genug zu tun.

Vieles wurde in 125 Jahren erreicht–und es gibt noch immer genug zu tun.

Dr.in Birgit Kofler-Bettschart

Stück für Stück erkämpfen sich streitbare Pionierinnen wie Possanner ihre Rechte in den verschiedenen Fächern, in den Kammern, im niedergelassenen Bereich, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie habilitieren sich, engagieren sich politisch und karitativ. Der Existenzkampf von Ärztinnen wird mit neuer Vehemenz geführt. Nur langsam – und stets von Rückschlägen gekennzeichnet – steigt die Zahl der Ärztinnen in Österreich an. 1926 gibt es 411 Medizinerinnen, 1934 sind es 660, wobei der Großteil in den Städten tätig ist. Im „Roten Wien“ der 1920er etablieren sich Ärztinnen verstärkt auch in leitenden Positionen. Frauen fassen in einzelnen Fächern im niedergelassenen Bereich, in der Fürsorge und Forschung Fuß.

„In das Frauenbild des Austrofaschismus passen berufstätige Frauen dann nicht mehr“, erzählt Kofler-Bettschart. Viele werden ihrer Positionen enthoben, mit fadenscheinigen Begründungen aus ihren Funktionen gedrängt, nicht wenige verlassen das Land. Besonders leidvoll ist für viele Medizinerinnen die Terrorherrschaft des Nationalsozialismus: Zahlreiche Ärztinnen werden verfolgt, vertrieben oder ermordet. „Manche Medizinerinnen stellen sich mutig gegen das System, während andere als Mitläuferinnen profitieren. Es gibt auch Täterinnen, die an Medizinverbrechen beteiligt sind“, schreibt Kofler-Bettschart und erzählt erschütternde Geschichten aus dieser Zeit.

Anerkennung und fortgeführte Kritik

Erfolgreiche Ärztinnen gelten lange Zeit als Ausnahmen, auch oder vor allem in der Nachkriegszeit. „Einige beharrliche Medizinerinnen erkämpfen sich ihren Platz in der Hierarchie des Gesundheitssystems – als erste Primarärztinnen, Dozentinnen, selten sogar Professorinnen. Ihre Erfolge bleiben Einzelfälle in einer Welt, in der die gläserne Decke besonders dick und Hürden für Frauen besonders hoch sind“, so Kofler-Bettschart.

In manchen Aspekten gelten derartige Befunde wohl leider bis heute, auch wenn die Jahre ab 1970 viele positive Veränderungen brachten. „Die Feminisierung der Medizin nimmt an Fahrt auf – aber nicht in allen Bereichen“, so die Autorin. Mehr als die Hälfte der Ärzteschaft ist heute weiblich, aber Nachholbedarf besteht weiterhin in vielen Bereichen. Kofler-Bettschart lässt in ihrem Buch auch Stimmen zu Wort kommen, die die Gegenwart kritisch analysieren: Univ.-Prof.in Dr.in Anita Rieder, Vizerektorin der MedUni Wien, Ass.-Prof.in PD Dr.in Andrea Kurz, Rektorin der MedUni Graz, Univ.-Prof.in Dr.in Sabine Ludwig, MSc MA, Institut für Diversität an der MedUni Innsbruck, oder Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. Sie erzählen wie eine Reihe anderer Ärztinnen auch von nach wie vor bestehenden Missständen, aber auch von Frauennetzwerken, wichtigen Errungenschaften, sprachlicher Sichtbarkeit und Arbeitskreisen für Gleichbehandlung.

Kofler-Bettschart schlägt in ihrem Buch eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und wirft abschließend einen Blick in die Zukunft: „Die Medizin ist weiblich, die Zukunft sowieso“ impliziert, dass es ohne Frauen kein Gesundheitssystem gibt. Angesichts politischer Glaubensgruppen, die auch heute wieder nach alten Mustern von weiblichen Verpflichtungen und männlicher Berufsdominanz sprechen, macht sich der Eindruck breit, dass es in diesem Buch um „Work in Progress“ geht. Der weibliche Kampf um Gleichberechtigung ist alles andere als abgeschlossen – und dieses Buch daher brandaktuell. Es informiert, macht bewusst, prangert an und bleibt dabei doch stets positiv. „Work in Progress“ bedeutet immerhin nicht, dass der Kampf verloren ist. Aber es braucht weiterhin Unerschrockene, Streitbare, Hartnäckige – und möglichst viele Verbündete.

Birgit Kofler-Bettschart. Ärztinnen, die Geschichte schrieben. 125 Jahre Medizinstudium für Frauen in Österreich. Ampuls Verlag, Wien 2025. 224 Seiten. ISBN: 978-3-9505385-8-8

Fotos: (c) Ampuls Verlag/Tanzer