Kaum eine medizinische Entscheidung kommt ohne die Expertise der Pathologie aus. Doch steigende Fallzahlen, zunehmende Komplexität und ein akuter Mangel an Nachwuchs fordern die Institute heraus.

Text: Rosi Dorudi

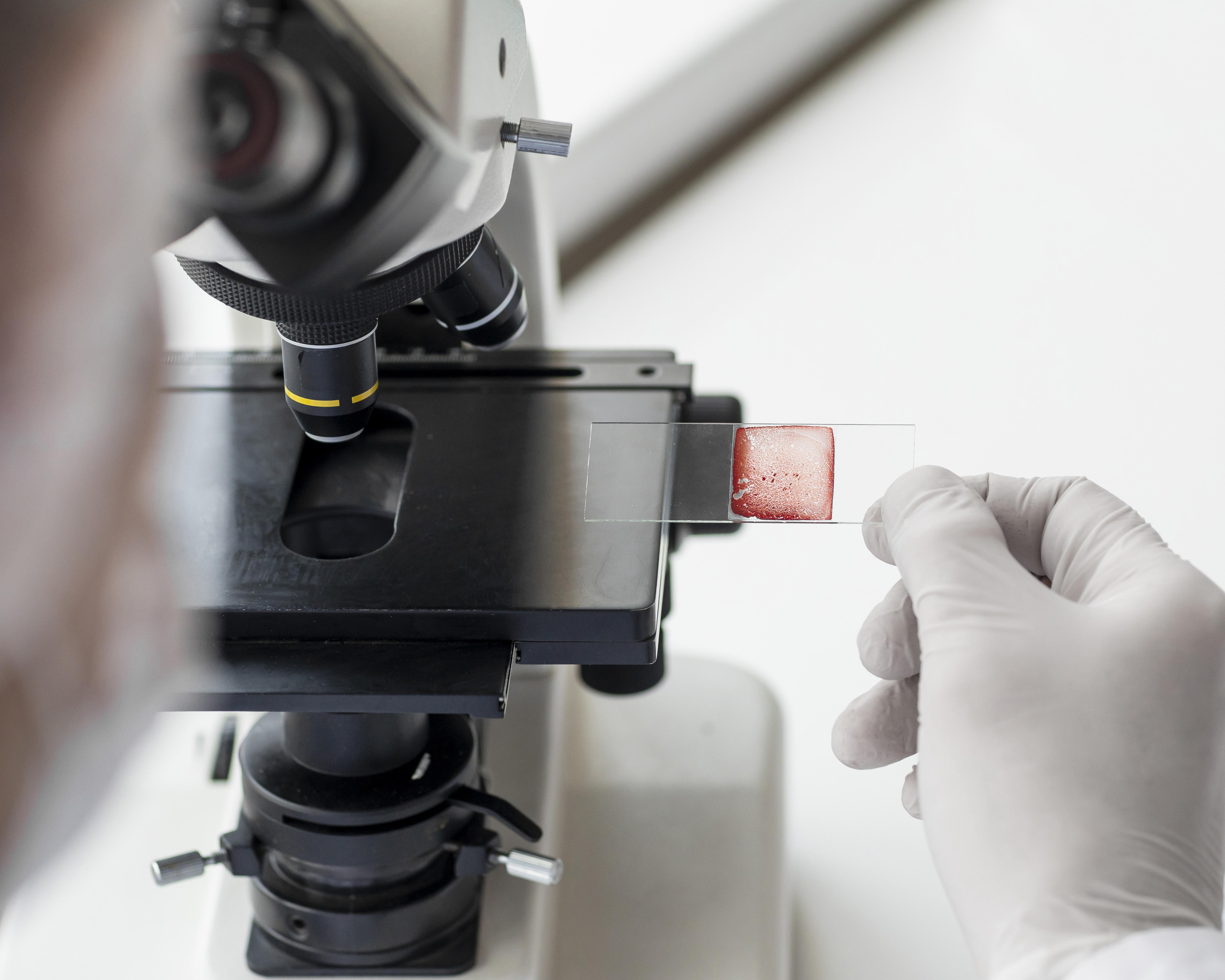

Wer bei Pathologie vorwiegend an Obduktionen denkt, liegt weit daneben. „Das ist ein überholtes Klischee, das unserer heutigen Arbeit nicht gerecht wird“, sagt Univ.-Prof. Dr. Martin Klimpfinger, Facharzt für Pathologie, Zusatzfächer Zytodiagnostik und Humangenetik sowie ehemaliger Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie (ÖGPath/IAP Austria). „Rund 98 Prozent unserer Befunde betreffen lebende Patient*innen.“ Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Präzision und Tempo: Der Weg von der Gewebeprobe zur Diagnose ist ein präzise abgestimmter und oft zeitkritischer Prozess. „Nach der Entnahme wird die Probe registriert, beschriftet und dokumentiert, um eine eindeutige Zuordnung sicherzustellen“, erklärt Klimpfinger. Anschließend folgt die Fixierung, um das Gewebe haltbar zu machen und seine Struktur zu bewahren. „Danach wird das Material entwässert, in Paraffin eingebettet und hauchdünn geschnitten. Die Schnitte sind nur wenige Mikrometer dick und werden gefärbt, um Zellkerne und Gewebestrukturen sichtbar zu machen.“

Je nach Dringlichkeit dauert dieser Prozess zwischen 24 Stunden und wenigen Tagen. Unter dem Mikroskop beurteilen Patholog*innen die Gewebeveränderungen und leiten daraus eine Diagnose ab. Bei komplexen Fällen kommen Zusatzanalysen wie Immunhistochemie oder molekularpathologische Verfahren zum Einsatz. „So können wir nicht nur feststellen, ob ein Tumor vorliegt, sondern auch welcher Typ es ist und welche Therapie am besten wirkt“, betont Klimpfinger. Auch in der Früherkennung spiele das Fach eine zentrale Rolle. „Patholog*innen werten Proben aus Darmspiegelungen, Mammographien oder gynäkologischen Untersuchungen aus“, erläutert der Facharzt. „Wir sind entscheidend an der Prävention beteiligt. Und besser als ein metastasierender Tumor ist es doch, Vorstufen zu erkennen und zu entfernen. Das ist gelebte Vorsorgemedizin.“

Für moderne molekularpathologische Analysen besteht nach wie vor eine Erstattungslücke. Die Krankenkassen, aber auch die Privatversicherungen, haben dafür keine entsprechenden Tarife vorgesehen.

Für moderne molekularpathologische Analysen besteht nach wie vor eine Erstattungslücke. Die Krankenkassen, aber auch die Privatversicherungen, haben dafür keine entsprechenden Tarife vorgesehen.

Univ.-Prof. Dr. Martin Klimpfinger

Mehr Fälle, weniger Köpfe

Die Digitalisierung von histologischen Schnitten ermöglicht es, Fälle auf kurzem Wege mit anderen Patholog*innen zu besprechen. Moderne Scanner bieten dabei rasche Analysen auf mikroskopischer Ebene, und Scans von Gewebeschnitten erlauben es, Ergebnisse digital zu befunden, was die Voraussetzung für den Einsatz KI-gestützter Systeme darstellt. „Künstliche Intelligenz unterstützt uns etwa bei der Erkennung von Mustern oder der Quantifizierung von Zellveränderungen“, so Klimpfinger. „Die Expert*innen wird sie jedoch nicht ersetzen. Jede Analyse muss kontrolliert, jede Interpretation medizinisch bewertet werden.“ Durch den allgemeinen medizinischen Fortschritt in den verschiedenen Fachdisziplinen steige die Zahl der zu untersuchenden Gewebeproben stetig – manche Institute verzeichneten rein quantitative Zuwächse von zehn bis 20 Prozent pro Jahr, so der Experte. „Dabei wird grob vernachlässigt, dass zusätzlich der qualitative Aufwand pro Diagnose ständig wächst.“ Gleichzeitig fehlt es an Fachkräften: In Österreich arbeiten derzeit rund 400 Patholog*innen, viele davon nähern sich dem Pensionsalter. „Wir brauchen mindestens ein Drittel mehr, um die Versorgung aufrechtzuerhalten“, warnt Klimpfinger. „Wenn Politik und Kassen lange Wartezeiten und Versorgungslücken vermeiden wollen, muss jetzt gehandelt werden.“ Der Personalmangel betrifft aufgrund der allgemeinen Altersstruktur vor allem die 40- bis 50-Jährigen, aber auch den Nachwuchs. „Patholog*innen in Ausbildung gehören leider zu den am schlechtesten bezahlten Ärzt*innen, da sie keine vergüteten Nachtdienste absolvieren können“, erklärt er. „Um diese Ungerechtigkeit zu beheben und den Beruf auch attraktiver zu machen, wäre es ratsam, Journaldienste an Samstagen und/oder entsprechende Überstundenkontingente einzuführen“, so der Experte. Die Situation sei jedoch seit Jahren unverändert.

Erfahrung bewahren, Talente fördern

Bereits 2015 initiierte Klimpfinger während seiner ÖGPath-Präsidentschaft das „Productive-Aging-Programm“, um dem Fach neue Impulse zu geben. „Das Programm ermöglicht erfahrenen Patholog*innen, nach ihrer aktiven Laufbahn weiterzuarbeiten – freiwillig, befristet, mit Spezialverträgen und mit reduzierter Arbeitszeit“, erklärt er. „So bleibt ihre Expertise erhalten, und sie können gleichzeitig den Nachwuchs unterstützen.“ Erste Erfahrungen haben gezeigt, dass das Modell funktioniert und die überforderten Institute spürbar entlastet. „Eine zweite Säule bildet die ‚Pathology Future Academy‘ der Fachgesellschaft, die junge Ärzt*innen in Ausbildung gezielt fördert“, so Klimpfinger. „Hier bieten wir Intensivseminare und Spezialkurse in verschiedenen Bereichen wie in der Gastrotestinalen Pathologie, Hämatopathologie, Gynäkopathologie oder molekularen Diagnostik an.“ Auch hier sei die Resonanz sehr positiv. Die Zahl der erfolgreich abgelegten Fachärztinnen- und Facharztprüfungen konnte so von jährlich sieben bis acht auf 20 bis 22 gesteigert werden. „Wir benötigen aber nach wie vor zusätzliche Ausbildungsplätze, sonst droht der Fachkräftemangel zu einem strukturellen Problem zu werden.“

Finanzierungslücke gefährdet Fortschritt

Ein wesentlicher Kritikpunkt betrifft die unzureichende Finanzierung. Während sich die Diagnostik in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt habe, sei die Vergütung nicht angepasst worden. „Für moderne molekularpathologische Analysen besteht nach wie vor eine Erstattungslücke“, bemängelt Klimpfinger. „Die Krankenkassen, aber auch die Privatversicherungen, haben dafür keine entsprechenden Tarife vorgesehen. Dabei hat sich die onkologische Diagnostik enorm verbessert – und wird dennoch nicht angemessen honoriert, was letztlich zu Lasten der Patient*innen geht.“ Denn gerade in der Präzisionsmedizin ist die molekularpathologische Analyse von Biomarkern entscheidend: Sie zeigt, welche Therapie bei welchem Tumor am besten wirkt. „Ohne pathologischen Befund gibt es keine Krebsdiagnose“, betont Klimpfinger. „Und ohne molekulare Untersuchung keine zielgerichtete Behandlung. Wir liefern die Basis für Entscheidungen, die Leben retten oder zumindest entscheidend verlängern können.“

Trotz hoher Verantwortung und technologischer Innovation bleibt das Fach für Viele im Schatten anderer medizinischer Disziplinen. „Leider herrscht noch immer das Vorurteil, Pathologie sei eine rein technische Diagnostik“, bedauert Klimpfinger. „Dabei bildet sie das Fundament, auf dem die modernen Therapieverfahren stehen.“ Sein Appell richtet sich klar an die Politiker*innen und Entscheidungsträger*innen des Gesundheitswesens: „Wir müssen die Pathologie sichtbarer machen, die Ausbildung attraktiver gestalten und ihre Leistungen fair finanzieren.“ Die Pathologie mag „im Verborgenen“ arbeiten – doch ihre Bedeutung für die Medizin ist alles andere als unsichtbar.

Fotos: Titelbild: Vorlage von Freepik; Porträtbild Testimonial: privat